2 義勇視点

二人で暮らすには広すぎる屋敷は、夜半に帰ると寒々と感じる。そろそろ火鉢を出したほうがいいだろうか。炭治郎を腕に抱いていると温いから、ついついもっと後でもいいと、毎年冬備えは遅くなりがちになる。しかし、禰豆子が遊びに来るかもしれないし、風邪などひかせて腹の子になにかあっては一大事だ。やはり明日には火鉢を出そう。

思いながら義勇は、玄関にへたり込んだ炭治郎の腕を引き上げた。

「着いたぞ。布団を敷くからもう少し頑張れ」

「んんー、はぁい……」

たかだかコップ一杯でこれだから、とても一人でなど呑ませられない。義勇は小さく嘆息する。

村田の屋台ならいいが、自分の知らぬ店で一人で呑む炭治郎など、どうぞ美味しく食べてくださいと周りの男に言っているようなものだ。万が一のことが起きてみろ。そろそろお前も酒ぐらい呑めるようにならないとなどと言って、炭治郎に酒の味を覚えさせた宇髄はただじゃおかん。

そんな義勇の思考を今は亡き辛辣な蟲柱辺りが知ったなら、色惚けさんはこれだからつける薬がないって言うんですよと呆れるかもしれないが、義勇は至極真面目に炭治郎の貞操を案じている。

炭治郎はこの三年でずいぶんと背が伸びて、体つきも大人の男のものになりつつある。昔は口を吸うのに炭治郎は爪先立ちしていたものだが、今では少し顔を傾ければたやすく奪えてしまう。まろかった頬も少し削げ、精悍さを増した。

義勇の目にはそんな大人の入り口にいる炭治郎は、以前と変わらず可愛らしく、以前よりも一層魅力的に映る。きっとそれはほかの男の目にも同様だろうと思っている。

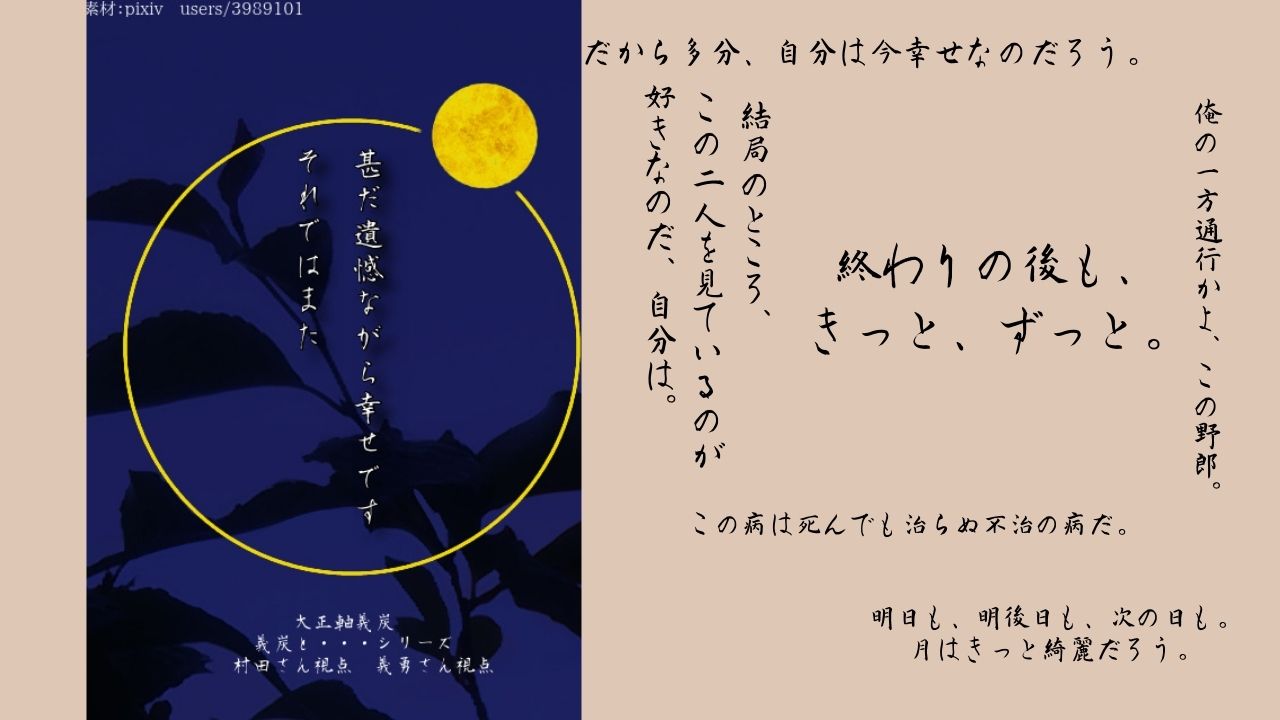

惚れた欲目と言わば言え。この病は死んでも治らぬ不治の病だ。治す気など微塵もない。

閨へとどうにか歩かせて、炭治郎が襖に寄り掛かりうつらうつらしている内に、義勇は布団を敷くと二人分の寝間着を取り出した。手早く着替えを済ませ、炭治郎を揺り起こす。

「炭治郎、着替えろ」

「ん……脱ぐだけじゃ、駄目ですか……?」

「……お前、本当に一人で呑むんじゃないぞ」

とろりと潤んだ目で義勇を見上げ、甘えるように腕を伸ばしてくる炭治郎に、義勇はまた溜息を吐いた。

酒が入ると理性の箍が緩むのか、炭治郎は欲に素直になる。初めて炭治郎が酒を呑んだのは、鬼殺隊解散のときだったか。あのころにはまだ誘い方も拙かったが、今は視線一つで義勇の欲を煽ってくる。

首に回された腕に逆らわず、義勇は炭治郎の顔に自分の顔を近づけた。呼気に混じる酒精にわずかに眉を寄せたが、唇が触れ合ってしまえばそんなものもう気にもならない。

唇を食み合って。舌を絡め合い吸い合って。吐息も津液も混ぜ合い飲み合って。夢中になっている炭治郎を宥めつつ、布団へと誘う。

ほんの数歩で柔らかな床に辿り着くと言うのに、口吸いに夢中になりすぎて、つい畳の上で事に及んでしまうことはままある。だが、翌朝炭治郎の背や膝に残る擦り傷は、あまり心臓によろしくない。

炭治郎はどうせ傷だらけなんだから、今さら擦り傷ぐらい気にすることはないのにと苦笑するけれど、義勇は炭治郎の体に傷を増やすことなどしたくないのだ。

あと何度共寝できるかはわからないが、炭治郎には、痛みなど一度だって感じてほしくはない。

終わりのときには笑ってと、約束した言葉は強く義勇の心に刻み込まれてはいる。炭治郎だってきっと同様だ。けれど、それでも炭治郎は泣くのだろう。義勇の瞼が閉じられるまで笑顔を崩さずに、義勇の瞳に笑みだけ映して。そうして独りになったその瞬間に、きっと微笑んだまま涙を流す。慟哭するのはその後だ。それを義勇は確信している。

それは立場が逆だったころに想像していた、義勇の姿そのものだからだ。

義勇はそのときの胸の痛み以外に、炭治郎には痛みを感じてほしくはない。炭治郎が義勇のことで泣くのも、その一度きりでいい。泣かせてしまった過去はもう戻せはしないけれど、これから先の炭治郎の人生で、義勇が泣かせたという記憶は、あと一度。それだけでいい。

命の刻限が定められていたのが炭治郎一人だったころ、義勇は炭治郎を手放す気など微塵もなかった。恋を自覚し想い想われ、最期の瞬間までともに生きると決めたのは、炭治郎の命に限りがあったからだ。独り死なせることなどできるはずがなかった。

自分の命の終わりを数えることになったとき、その決意は一度崩れた。手放さなければならないと思った。炭治郎に定められた期限よりも、ずっと短い己の命。そんな自分が炭治郎の未来を奪っていいなど到底思えなかった。

だから別れを告げたというのに、炭治郎はそんな義勇に激怒した。万事義勇の言う通りにが信条ですらあると思しき炭治郎がだ。

ふざけるな。俺の想いを甘く見るな。噛り付いてでも離れてなどやるものか。今さら俺の手を放すなんて許さない。

泣きながら義勇をなじり、怒鳴り散らし、何度も義勇の胸に拳を打ち付けた炭治郎に、義勇はなにも言えなかった。

好きです。好きなんです。どうしようもないくらい好きで好きでたまらないんです。一生好き。義勇さんとの恋が最初で最後の恋で、義勇さんが最初で最後の人だって言ったじゃないですか。義勇さんが離れていったって、俺は義勇さん一人を想い続けて一人で死んでやりますからね。義勇さんと別れて俺が幸せになれるなんてこと、あるわけがないでしょう。俺を不幸にしたいんですか。とんでもない義勇さんだ。酷い。酷い。酷すぎる。でも好き。好きで好きでどうしようもないくらい好き。

泣きすぎてぐしゃぐしゃな顔で、しゃくり上げて言葉を詰まらせながら言う炭治郎に、義勇の胸に込み上げたのは、とんでもないことに歓喜だった。半狂乱になって愛しい恋しいと喚く哀れな炭治郎に多幸感を得る自分は、実際、とんでもなく酷い男なのだろう。そして今も、その幸せは続いている。

服を脱がせ合い、冷えた空気に粟だった肌を宥めるように触れて、なぞって、甘く噛みついて。炭治郎は義勇が与えるすべてに、うれしい、気持ちがいい、幸せだと、素直に甘く啼くからたまらない。

どうしようもないのは自分のほうだ。おまえが好きで。おまえが可愛くて。おまえが愛おしくてたまらないのは、俺だって同じこと。おまえが想像するよりずっと、俺はおまえに囚われている。

俺が亡き後、おまえが誰かと寄り添い笑い合う姿を思い描くだけで、嫉妬で胸を掻きむしりたくなるのだ。いっそ俺以外を映せぬように、最期の時にはお前の目をくり抜いてしまいたいとすら思ったりもする。やさしく慈しんでやりたいと心底思うのに、そんな残酷な執着心と独占欲も、己の心には潜んでいるのだ。おまえはそれをわかってない。俺はおまえが思うよりずっと酷い男なのだ。

それでもおまえを離したくない。たとえ傷つけることになったとしても。けれどそれと同時に臆病だ。惨めなくらい臆病な男なのだ。無様に取りすがって、おまえに嫌悪され、愛想をつかされるのが怖い。それを見ずに済むのなら、おまえが俺を想ってくれているうちに逃げ出してしまおうとするほどに。

口下手な義勇がそんな言葉を上手く伝えられるわけもなく。なにも言えずに炭治郎をただ抱き締めたのは、三年前のこと。そして今も義勇と炭治郎はともにいる。あのときと同じように熱を分け合い、二人で蕩けて弾ける。幸せに包まれて。

そしてきっと、それはずっと、ずっと、続くのだ。

終わりの後も、きっと、ずっと。いつかまた、遠い遠い未来にも、ずっと繰り返す。

──ねぇ、義勇さん。約束してください。もしも俺が先に死ぬときには、絶対に笑ってくれるって。俺も笑います。義勇さんに最期に見てもらうのも、俺が最期に見るのも、笑顔がいいから──

──お礼の言葉や、詫びの言葉は、絶対にいりません。んー、好きとか愛しいとかはうれしいけど、それも却下します──

──最期に聞くなら「それじゃあ、また」それ以外はいりません──

──死んでもお別れなんてしてやりませんから、覚悟してくださいね。俺は頑固でしつこいんです。知ってるでしょう?──

──だから、絶対にまた生まれ変わって義勇さんに逢います。そしたら俺はまた義勇さんを恋い慕うに決まってるから、それまでちょっと離れて過ごすだけのことです──

──だから、俺の最期に聞かせてくれるのは、「じゃあまた」って約束の言葉にしてください──

あぁ、まったくその通りだ。最期に見るのはおまえの笑顔がいい。

おまえが笑ってくれるのなら、俺も最期は笑って逝くのだろう。仏頂面だと言われる俺の顔は、おまえが笑うとつられて笑みになるようだから。

一人置いていくつらさや苦しみは、今もときおり胸を痛めつけるけれど、それでもいつかまた逢えるなら笑えるはずだ。

剣士としてはまったくもって甚だ遺憾ではあるが、俺はどうやら往生際が悪いらしい。おまえと恋仲になって悪くなった。なにしろ鬼殺隊随一の薬師にさえも太鼓判を押されるほどの、死んでも治らぬ不治の病を患っているのだから、それはもうどうしようもないのだ。

これでお終いなんて、俺も思ってやるものか。もう思えるはずもない。

だって幸せなのだ。おまえが死ぬまで一人で俺を想ってくれることが。途方もなく、途轍もなく、幸せで幸せでどうしようもないのだから、往生際悪く約束の言葉でおまえを縛り付けて逝くとしようか。

だから最期の言葉は笑って「それじゃあ、また」

「また、来世で」