1 村田視点

あぁ、月が綺麗だなぁ。

ぼんやりと空を見上げた村田は、ネギを刻む手を止めた。手持ち無沙汰に刻んだネギは、すでに丼にたんまりと溜まっている。晩秋とはいえ、これ以上は切っても無駄にしてしまうだけだろう。

六区ほどではないが、夜半でもそれなりに人通りがあるこの通りは、路面店はちらほらとあるものの、屋台で営業しているのは村田ぐらいだ。いつもならこれぐらいの時間には、だいぶ聞こし召した酔漢がふらふらと通りかかり、兄ちゃんなんか食わせてくんなと腰を据えたりする。馴染みの店で飲んだ後にちょいと小腹満たしに寄る酔っ払いが、村田の屋台の主な客だ。

だというのに、今夜はなぜだかとんと人の姿を見ない。繁盛とまでは言わないが、それでも自分一人糊口をしのげる程度には、毎日客は入っていたのだが。村田は軽く溜息なんぞついてみた。

まぁ、しかたないさ。こんな日だってあるだろう。まだまだ村田にとって商売は水物だ。諦めにも悲壮感はない。

浅草で屋台を始めてそろそろ二年。おっかなびっくりだった客商売にも慣れて、幸い、常連と呼べる客もいる。たまにこんな風に閑古鳥が鳴く日もあるが、それでも毎日それなりに忙しく、代り映えのない日々を送ってる。紛うことなく平和そのものな生活だ。

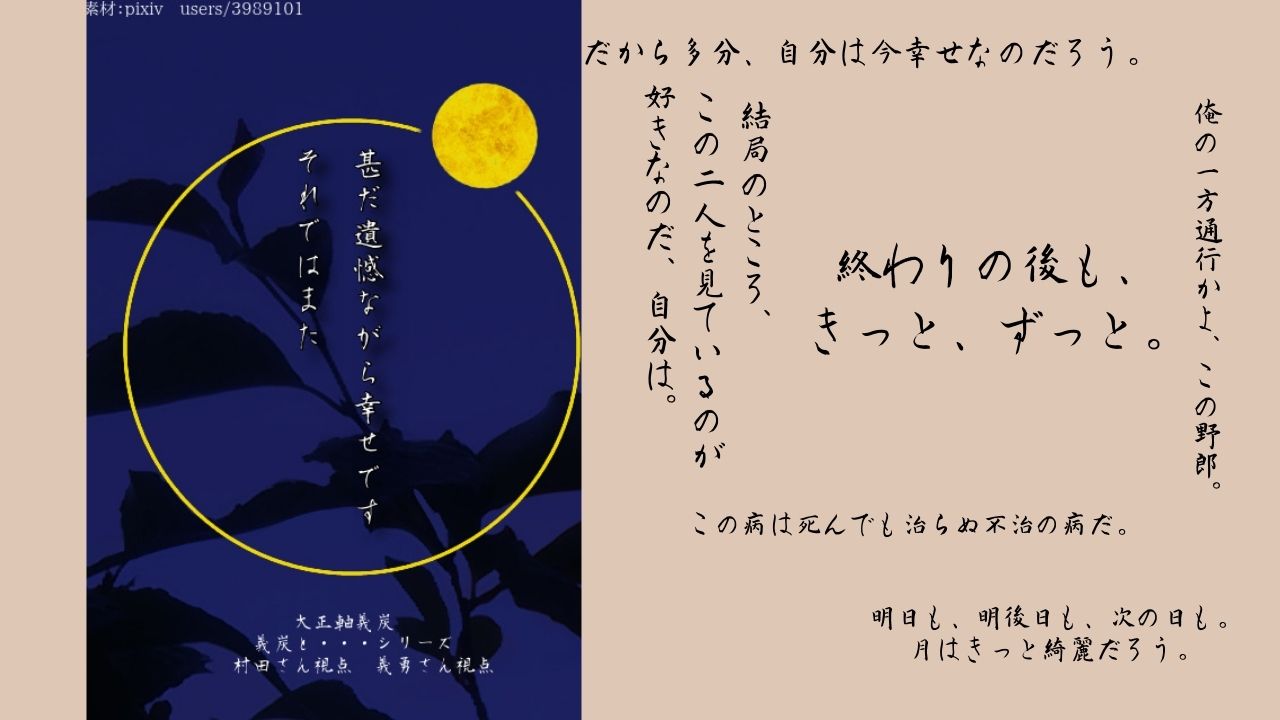

だから多分、自分は今幸せなのだろう。幸せだという実感は、あまりないけれど。

気が塞ぐのが嫌で、村田はなんとなく思い浮かんだ歌を小さく口遊くちずさんだ。

客もいなけりゃ通りがかる人もいない秋の夜。下手の横好きな歌は、誰に聞かれることもなく、小さく夜道に響いた。

日輪刀の代わりに包丁を握って、聞く者もいない歌を歌いながら、鬼の代わりにネギを切っている。寂しくも平和で、穏やかな毎日。

ほんの三年前には、こんな日が来るなんて想像もしていなかった。

ときたま、なんで俺はこんなことをしてるんだろうと思う日もあるけれど、そんなふうに考える時間があるだけでも、きっと自分は幸せなのだ。

鬼のいない世の中。望んで、願って、必死に戦って。得たものはこの小さな屋台と、静かな夜。

先輩も、後輩も、同期の奴らも、柱でさえも。鬼殺隊隊士は、大勢死んだ。鬼と戦って、柱を守るための肉の壁となって、皆、皆、死んでいった。

けれど、村田は生きている。こうして市井のただ人として、菜を作り客に出し、屋台を閉めれば家に帰り、一人で飯を食い一人で眠る。

嫁でももらえば少しは張り合いも出るのだろうけれど、残念ながらその予定はまだない。

それでも、自分は幸せなんだろうなと、村田は思う。

「村田さん、こんばんは。まだやってますか?」

ぼぉっと月を見上げながら歌っていた村田は、慌てて声の主へと視線を向けた。

「よぉ、炭治郎。冨岡も。久し振りだなぁ」

いつからいたのか、多くはない常連客である後輩と同期が、寄り添うように立っていた。

炭治郎はずいぶん背が伸びて、顔立ちも精悍さが増したように思う。隣の冨岡は相変わらず不愛想だが、雰囲気は昔よりずっと柔らかくなった。

前に二人が来たのは、もう一月も前。大概は今夜のように二人揃ってやってくるが、ときどきふらりと、おのおの一人きりでやってくることもある。そういうときはいつだって、傍からすれば犬も食わない喧嘩の後だ。

炭治郎一人のときは、最初は愚痴を聞かされていたはずが、いつの間にやら惚気になるのが常だった。そうして、村田がげんなりしたころに、バツ悪そうに迎えに来た冨岡に連れられ二人で帰っていく。冨岡一人だと惚気られることはないのだが、何度も何度も繰り返し溜息ばかり聞かされる羽目になる。それでもやっぱり、やってきた炭治郎が義勇の袖をつつましやかに引いて、顔を見合わせ同時に小さく笑った二人は、仲良く一緒に帰っていくのだ。

仲睦まじいのは結構だし、喧嘩の後で頭を冷やす場所として自分の屋台が真っ先に浮かぶのなら、それはそれでうれしくはあるけれど。こちとら寂しい独り身である。少しは気を遣ってほしいものだと思わなくもない。

「炭治郎、なに食う? 冨岡はどうせ鮭大根だろ?」

答えを聞くまでもなく村田は鮭大根の入っている鍋の蓋を開ける。ほかの料理は仕入れ次第だが、鮭大根だけは常に作り置いている。なにしろ冨岡はそれしか注文しないので。

「んー、今日は俺も鮭大根で」

「じゃあ器は一つでいいな」

丼に入れて出してやれば、二人揃って苦笑した。

表情豊かな炭治郎はともかく、冨岡のこんな顔は昔は見られなかった。同期といっても肩を並べて戦った月日は長くない。いつの間にやら階級の差は開き、気が付けば冨岡は柱になっていたから。

それでも、妬む気持ちはまったくなかった。実力が違い過ぎることもあるけれど、同期だからこそ知る冨岡の顔は、妬みよりも切なさや心配ばかりが胸を占めた。

怪我で朦朧とした血の気のない顔や、悲痛に泣き叫ぶ顔。出逢ったころの冨岡を思い返せば、そんな胸の痛くなる表情しか村田は思い出せない。その後は、感情など持ち合わせていないかのような無表情ばかりだ。

よく笑うようになったよなぁ。基本無表情なのは変わらないけど。

「味はどうだ? 今日はいい鮭が入ったんだ。冨岡、今日来て幸運だったぞ」

「……美味い」

うん。うれしいけどそれ、炭治郎が作ったのには劣るが、って言葉が前についてるよな。

戦い終わって隊士たちが新たな生活を始めて三年。料理人になるのが夢だった弟の代わりにと、一年ほど料理修業した村田が一念発起して始めた屋台の、最初の客はこの二人だ。そのときも冨岡の注文は鮭大根。

そんなものまだ作ったことがないんだけど!? 献立にあるものを頼めよ!! と青くなった村田に、苦笑いした炭治郎が村田の代わりに作ったのが、冨岡に提供した初めての料理だ。

屋台の主は村田であるのにもかかわらず、作ったのは炭治郎。絶賛の言葉はなくとも、冨岡の顔が絶品と語っていた。

それ以来、二年経った今も、あんなにもうれしそうな冨岡の笑みなど、村田はついぞお目にかけていない。

あの笑みを引き出せるような鮭大根を作ることが、村田の今の悲願である。昔に比べればなんともまぁ平和な願いだ。しかしながら、これがなかなかむずかしい。今日のは自信作だっただけに、正直ちょっとへこむ。

とはいえ。

高級料亭の料理人が作ったとしても、冨岡にとっては、炭治郎が作った料理が一番美味いんだろうから。下手すりゃ鬼舞辻討伐と同じくらい、達成困難な野望であるには違いない。

「そういえば、村田さんが歌うの久し振りに聞きました。さっきのって『荒城の月』ですよね? 俺も好きです!」

「うぇっ!! おま、聞いてたのかよ!」

盛大に慌てる村田を不思議そうに見て、冨岡が小首をかしげた。なにをそんなに慌てることがあるのかと、視線が言っている。それがわかるほどには、村田も冨岡との付き合いが深くなった。

しかし、冨岡が村田の羞恥心を悟ってくれることはない。

俺の一方通行かよ、この野郎。もうちょっとぐらい同期に対して興味を持て! っていうか、お前は炭治郎以外の奴のことも少しは察しろ。炭治郎が一人で来るのを許してるぐらいには、俺のこと信用してくれてるみたいなのはうれしいけどね!

「このあいだ善逸の家でレコードを聞いて気に入ったもんですから。帰りに思わず俺たちも買っちゃったんですよね、義勇さん」

「今のうちだと言っていた」

「うん、冨岡がなに言ってるかわかんないわ。いや、待て! 推理するから!」

えーと、我妻の家でってことは、禰豆子もいるよな。でもって今のうち……って。

「我妻、とうとう三行半突き付けられそうなの!?」

「なんでそうなる」

不満げにすんな、冨岡。炭治郎もきょとんとすんな。普通にわかんないから! なんでわからないのかがわかりませんみたいな顔を揃ってするんじゃない!

「禰豆子、赤ちゃんができたんです! それで善逸がめいっぱいレコード買ってきて、俺の子だから絶対に耳がいいはずだ、今のうちにいい曲聞かせて音痴には絶対にさせない! って禰豆子に毎日レコード聞かせてるんですって。禰豆子が呆れてました。禰豆子も善逸も音痴じゃないのに、なんで善逸はあんなに必死なんだろう?」

「いや、おまえ、それ……っていうか、禰豆子ご懐妊なの!? うわぁ、おめでとう!!」

それを先に言えよ、先に! あと、おまえはそろそろ自分の超絶音痴を自覚しような?

「えー、でも我妻二週間ぐらい前に来たけど、俺にはそんなこと一言も言ってなかったぞ」

一緒に死線を潜り抜けた仲なのに薄情者めと、むくれる村田に炭治郎が笑って手を振る。

「わかったの一週間前だから、そのときはまだ善逸も知らなかったんですよ。俺たちも電報貰ってビックリしましたよね、義勇さん」

こくりとうなずく冨岡は、もぐもぐと咀嚼中。ほっぺたについてる大根の欠片を、喋りながら取ってやった炭治郎が、それをぺろりと舐めとるのも、もはや見慣れた光景だ。初めて見たときには、心臓がまろび出そうになったけれど。

「そっかぁ、禰豆子、お母さんになるのか……」

「はい。家族が増えます」

そう言って微笑んだ炭治郎に、村田は少しだけ切なくなった。その言葉の後に続く、間に合ってよかったという、声にしない声が聞こえた気がして。

冨岡の整った顔を飾る、昔はなかった痣をちらりと見る。

戦いの日々が終わってまだ三年。もう、三年。再来年の冬、冨岡は二十五になる。

「よし! 祝いだ、一杯呑んでけよ!」

二人の前にコップを出して、村田はとっときの酒を取り出した。冨岡はそこそこ強いのだが、炭治郎はいまだに酒に慣れないようで、コップ一杯でかなり酔う。だから普段は飲ませないのだが、今夜は特別だ。

めでたい話に切なさをおぼえる自分を悟られぬよう、村田は自分の分も酒を注ぎ、ほら乾杯と笑ってみせた。

「禰豆子の懐妊に乾杯!」

「乾杯! いい子が生まれますように!」

「……歌わないのか?」

いや、だから。

「冨岡、今の話の流れ聞いてた?」

「禰豆子の結婚が決まったときも祝いだと飲まされたが、あのとき村田は歌っただろう?」

もうお前は黙って鮭大根食ってろよ。炭治郎も目を輝かせるんじゃない。音痴とまでは言わないけど、俺は歌が上手いわけじゃないんだ。呑みもせずに人前で歌えるほどの度胸だってない!

「じゃあ皆で! 俺も『荒城の月』ならもう歌えますよ!」

「待て待て待て! 俺と冨岡で歌うから、炭治郎、お前は手拍子だけにしてくれ!」

歌うから! ああ、もう、しょうがないから歌ってやらぁ! だからまた苦情が来る前に、おまえは口を閉じてくれ!

村田の必死な声に炭治郎は「えー?」と不満顔だが、勘弁してほしい。以前炭治郎が歌ったときに、官憲がすっ飛んできてえらい目に遭ったことを、村田は決して忘れていないし、忘れてはならぬと思い定めている。あの歌声だけは、きれいさっぱり記憶から消したいが。

「……俺も?」

「同期だろ! 一蓮托生だ、この野郎」

「義勇さんの歌、俺も聞きたいです! 義勇さんは声も素敵だから!」

さらりと惚気るのはともかく、炭治郎よく言った。こんなふうに言われたら、炭治郎にべた惚れの冨岡は断れない。

少しだけ、初めて聞く冨岡の歌声にワクワクする。この不愛想な男の歌声など、きっと柱やお館様だって聞いたことがないだろう。炭治郎と同じくらいの音痴では少々困るが、そこそこ音痴ならおもしろい。

それじゃ、せーの、と歌いだした村田に合わせ、冨岡も戸惑うように口を開いた。

春高楼の花の宴

巡る盃影さして

千代の松が枝分け出でし

昔の光今いづこ

秋陣営の霜の色

鳴きゆく雁の数見せて

植うる剣に照り沿ひし

昔の光今いづこ

今荒城の夜半の月

変はらぬ光誰がためぞ

垣に残るはただ葛

松に歌ふはただ嵐

天上影は変はらねど

栄枯は移る世の姿

映さむとてか今も尚

ああ荒城の夜半の月

歌いやみ、ほぅっと感嘆の吐息を洩らした炭治郎がパチパチと拍手するのを聞きながら、村田はちょっぴり遠い目になった。

歌もそこそこ上手かったか……顔良し声良し体良しで滅法強くて金もある上、歌もお上手と。ふーん、へぇー、そうですか。

でもおまえ口下手だからな! 滅茶苦茶言葉足りないからな! 畜生、同期との差が酷い!!

炭治郎の頬が赤く染まっているのは酒のせいばかりじゃないだろう。冨岡の耳もかすかに赤い。もちろんきっと、酒のせいじゃなく。

なんだか二人のじゃれ合いのだしに使われただけのような気がする。けど、まぁいいかと、村田は小さく苦笑した。

想い想われ比翼連理と謳われるほどの二人だ。あれほどの苦難を乗り越え生き延びて、不安や焦燥を飲み込み、手を取り合い寄り添い合って生きている二人だ。そして、村田にとってはもう数少ない、激動の日々を共有する大切な同期と後輩。

結局のところ、この二人を見ているのが好きなのだ、自分は。

切なくて、我がことのように悔しくて、それでもきっと幸せだ。

この先の残された時間もこんなふうに、二人が寄り添い暮らす様をこれぐらいの距離で見守っていくことを許された自分は、幸せだと思うのだ。

「ご馳走様でした! 今度は伊之助たちも連れてきますね!」

「えー、あいつ来ると料理全部食い散らかされるからなぁ。あ、そうだ。我妻に、禰豆子のつわりが酷いときは来いよって伝えておいてくれ。つわり中でも食べられそうなもん作ってやるって」

「うわぁ、ありがとうございます! 禰豆子が喜びます! 動くのがつらい日もあるだろうし」

鮭大根を完食して、他にもつまみをいくらか食べて。ちびちびと呑んでいた酒も飲み干したら、炭治郎は完全に酔っ払いのふわふわした笑顔。冨岡はケロッとしているが、それでもやっぱり、まとう空気はホワホワとしている。

「……美味かった。それじゃあ、また」

「ああ、またな」

足元の覚束ない炭治郎を支えるようにして歩く冨岡を見送ったら、村田の屋台も店じまいだ。

火を落とし、洗い物を済ませたら、屋台を引いてえっちらおっちら家へと帰る。

一人で飯を食い、一人で眠る、侘しい独り暮らし。

そろそろ夜道は息が白く染まる。こんな夜には人肌が恋しい。けれど恋人はなく、今夜の客は一組だけの閑古鳥。まったくもって残念な日だ。けれど、幸せだとたしかに感じられる夜だった。

ふふっと小さく笑い、村田は歌いながら歩く。

「今荒城のぉ夜半のぉ月ー変わらぬ光ぃ誰がたぁめぞー」

明日も、明後日も、次の日も。月はきっと綺麗だろう。

明日も、明後日も、次の日も。あの二人はきっと笑いあっているのだろう。

だから、見送る言葉は、じゃあまたな。いつでもそう言って、村田は二人を見送るのだ。