「こ、こらっ、暴れるなっ」

腕のなかでジタバタともがく厄介者に手を焼きつつ、炭治郎は道を急いでいた。

鬼の出現が絶えたとはいえ、噂があれば調べにおもむかねばならぬ。柱稽古も最終段階にある上に、炭治郎はすでに痣が発現している。いきおい調査任務を引き受けるのは炭治郎ばかりとなっていた。

此度もそんな調査任務だったのだが、よもや任務先でこんな土産を持たされるとは思いもよらず、炭治郎はげっそりと肩を落とした。

「こんなの連れて行って、義勇さん怒らないかなぁ……イテッ! お、おい、つつくなよ!」

腕に抱えた羽織は、しきりにもぞもぞとうごめいている。どうにか抑えこんでいるものの、少しでも気を抜けばたちまち『土産』は羽織から抜け出し、一目散に走り去ってしまうことであろう。

「はぁ……本当にどうしよう」

ため息をつきつつも、水屋敷へと向かう炭治郎の足は止まる気配がない。

すでに日も高い。腕のなかの『土産』にてこずっているうちに、すっかり遅くなってしまった。炭治郎に稽古をつけるため待っている義勇は、出かけることもできずに困っているのではあるまいか。

自炊などほぼすることのない義勇は、食事といえば外食か、今は炭治郎が用意する膳と相場が決まっている。炭治郎の来訪があることを知りながら食事に出るわけにもいかず、屋敷で今か今かと待っているに違いない。

否。その予想には、多分に炭治郎の願望が含まれている。

人を寄せ付けぬ風情ではあるが、義勇はその実、情に厚い。しかしながら、柱ともなれば万事即断即決。瞬時の判断が生死を分けるのだから、当然ではあるが、逡巡することは滅多にないように見受けられる。約束の時間に炭治郎がおとずれないとなれば、待つのも無意味と見切りをつけてもおかしくはない。

ともあれ、無断ですっぽかすわけにもいかぬ。なにより炭治郎の心情として、義勇に逢える日を一日たりとも逃すのは惜しい。

「急がないと」

うごめく羽織をなんとか抑えこみつつ、炭治郎は先を急いだ。

「……それは?」

こてりと小首をかしげる義勇の眉は、若干寄せられている。約定よりもはるかに遅れ炭治郎が水屋敷に着いたとき、義勇は果たして屋敷にいた。いつものように道場で瞑想するでもなく、玄関の上がり框に腰を下ろし、炭治郎がやってくるのを待ち構えていたものと見ゆる。

「ア、ハハハ……えっと、その……貰っちゃいまして……」

頬やら手やらに小さな傷をたくさんこしらえて、髪もいつもよりも乱れている炭治郎の姿は、どうにも不可解であるのだろう。感情が読めぬ瞳は常と変わらぬが、匂いに頼らずとも困惑を色濃く伝えてきていた。

クケェーッ!

甲高い声をひびかせて、市松模様の羽織から顔を出した珍客に、義勇の顔から完全に表情が消えた。スンッと色をなくし虚空を見つめる義勇に、炭治郎は焦りといたたまれなさに突き動かされ、急いた声で事の次第を話しだした。

「それで、鬼ではなく熊だったのはわかったんですが、放っておくわけにもいかなくて」

「……熊狩りした礼に、それを押しつけられた、と」

「そんな、押しつけるなんて……本当に感謝してくれてたんですよ。そりゃまぁ、正直貰っても困っちゃいますけど」

熊を退治た炭治郎に、泣きながら感謝を告げてきた一家が是非にも貰ってくれと差し出したのは、一羽のめんどりだった。

「玉子を産むやつはどうにか断り切ったんですけど、それならこいつをって」

「玉子も産まぬようになったのを、押しつけられた」

「だから、押しつけられたわけじゃないですってばっ」

義勇の声はあきれ果てている。致し方なかろう。稽古に遅れた挙句のこの醜態である。心配をかけてしまったふうでもあるし、炭治郎のいたたまれなさは果てしない。

とはいうものの、貧しき人の精一杯の感謝を、押しつけなどと言われるのは、いかに相手が義勇であろうとも素直に聞けるものではなかった。

「まぁいい。そいつをどうするつもりだ?」

「それなんですけど……どうしましょう?」

いよいよあきれた風情の義勇にへらりと笑ってみせ、炭治郎は情けなく眉を下げた。

めんどりはまだ炭治郎の羽織のなかでもがいている。気が強すぎてほかのめんどりを攻撃する困りものでもあったので、貰ってくださるのならなお有り難い。元の飼い主はそう言っていたが……はて。これは義勇の言う通り、押しつけられたが正解かと、炭治郎は、とほほと肩を落とす。

「昼はまだだろう?」

「え? あ、はい。そうだ! 義勇さんは? お昼は食べましたか?」

もう正午はとうに過ぎている。鬼狩り――ましてや柱ともなれば、少ない糧食で幾夜も鬼を探ることもあるのだから、一食ぐらい抜いたところで義勇が堪えるわけではあるまい。しかしながら今は柱稽古の真っ最中である。鬼を追い山野を駆けまわる必要はない。束の間の穏やかさを甘受できるのである。

だというのに、己の不甲斐なさで敬愛する兄弟子が飯抜きになるなどあってはならぬと、炭治郎が勢い込んで聞けば、義勇は事も無げにならばそれで飯にしようとめんどりを指差した。

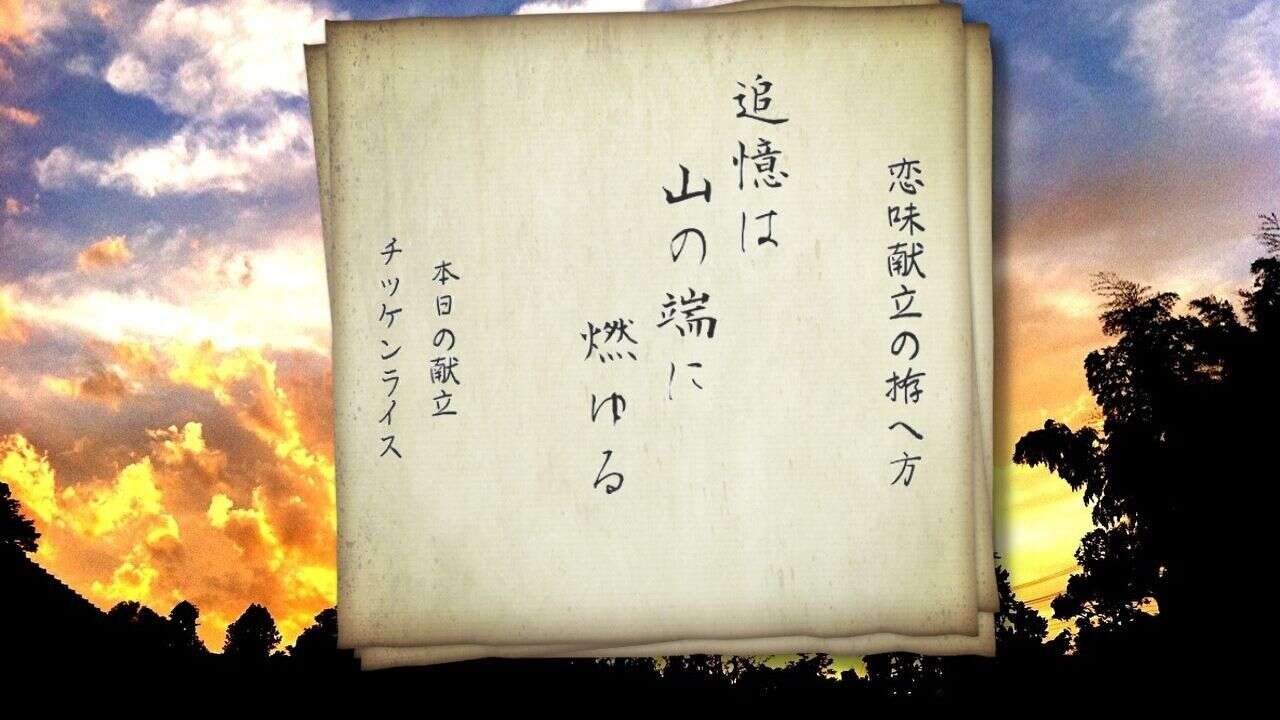

「先日、洋食も作れるようになりたいと言っていただろう?」

「はぁ……言いましたねぇ」

確かに炭治郎は先日、義勇に食事を供した際に献立を増やしたほうがいいだろうか、洋食なども作れるようになりたいと、問わず語りに口にした。

口の重い義勇は食事中にはなおさら無口になる。物を食しながらではしゃべることができぬらしい。常に炭治郎がしゃべりつづける形の食事光景で、炭治郎が口にするのは他愛のないものばかりである。右から左へと聞き流しても構わぬような独白、覚えている必要もないと、義勇は気に留めていないものと思っていたが、存外よく聞いていたようだ。

「飼う場所もないですし、玉子も産まないなら絞めるよりないかとは思うんですけど……なにを作ればいいんでしょう。俺、洋食の拵え方なんて知らないですよ?」

「昔、姉と一緒に作ったチッケンライスなら、なんとなくだが覚えている」

言われて炭治郎が思い出したのは、以前ふたりで厨に立ち、一緒に拵えたヂェリーとエードであった。あのときも義勇は、姉と作ったことがあると言っていたのを覚えている。

幼きころに両親を病にとられたという義勇にとって、味の記憶は姉への追憶とともにあるのだろう。土間に立ち炊事する母や禰豆子にしきりにじゃれつこうとする幼い茂や六太の姿が、炭治郎の脳裏に懐かしくよみがえった。おそらく義勇もそんなふうだったのだろうと思えば微笑ましく、炭治郎は、笑ってうなずいてみせた。

「じゃあ教えてください。義勇さんの思い出の味、俺も覚えたいです」

笑う炭治郎に、義勇も小さくうなずき返す。玲瓏な面にはほのかな笑みがのぼっていた。義勇の笑みはいまだ心の臓に悪い。胸が騒いでしかたがない。

知らずトクトクと甘く音立てる胸を誤魔化すように、炭治郎は暴れるめんどりを抱えこむ腕に力を込めた。

山育ちの炭治郎は鳥やら獣を絞めるのも慣れたものであるが、義勇も存外手際が良い。義勇の生家は特別裕福なわけではなかったらしいが、それでも育ちの良さは所作の随所から窺い知れるというのに、意外なことにどうやら慣れている。

「なんか意外ですね、義勇さん、にわとりを絞めたことなんてなさそうなのに」

血抜きを終えたにわとりの羽をふたりでむしりながら言えば、義勇はかすかに苦笑めいた笑みを見せた。

「最初は情けないことに泣いた。ねえやが玉子を産まなくなったのを絞めるたび、姉に取りすがっていたな」

「あぁ、俺も母さんが雉を絞めるのを初めて見たときには、怯えたらしいです。よく覚えてないですけど」

山で暮らせばほかの命をいただくことは日常茶飯事である。うさぎや小鹿などは見た目にも愛らしく、かわいそうだと泣く花子や六太をなだめるのは難儀したものだ。だが店屋で食す肉とて元は生きていた命である。自らの手で絞めるか否かの違いしかない。

「自分の命は、ほかの命のお陰で生かされてるんだと知りなさいって言われました」

「うん。俺も姉に言われた。かわいそうだと泣いて食べないのでは、にわとりの命は無駄に失われたことになると」

「それで義勇さんもお手伝いするようになったんですか?」

こくりとうなずく義勇は、羽をむしりつづける。鬼を狩るその手で、他の命を奪い、自らの糧とするために。

炭治郎の胸にふとよぎった複雑な感慨は、義勇がもらした小さな忍び笑いにかき消えた。

「初めて自分で絞めたときには、かなりへっぴり腰だったぞ。一刀で首を落としてやらなきゃ、かえってかわいそうだとねえやに叱られた」

「ずいぶんと気の強いねえやさんだったんですね」

「そうだな。坊ちゃんと呼ぶわりには、よく叱ってきた。父と母が亡くなっても、家に残ってくれたのはねえやだけだったから、姉もずいぶんと頼りにしていた。勤めで忙しかった父や母よりも、ねえやの背におぶわれていた時間のほうが長かったそうだから、俺に対して気安かったんだろう。俺も姉と変わらず懐いていたしな」

話しながらも下ごしらえの手は止まらない。残る産毛を焼き取ったにわとりは、厨へと場所を移した炭治郎と義勇の手によって捌かれてゆく。

鳴き声を上げ暴れていた命は、肉の塊となり、ふたりの腹を満たす糧となる。

ふたり分には多く、今日の献立には使わぬ部位は蝶屋敷にでも差し入れすることにしてと、先頃水屋敷に置かれた氷冷蔵庫にしまい込まれた。

肉の準備はできたが、義勇の記憶にある材料は備えがない。ふたり連れだって買い物に出た。

買い求めたのは西洋人参に玉ねぎ、青豆。それからバタ。

道々の会話は、自然と義勇の思い出話になる。

「チッケンライスは、母が姉に伝えた味だ。姉はきっと、母の記憶が少ない俺に、母の味を覚えていてほしかったのだろう」

昔を語る義勇の声はやわらかく、瞳も温かなぬくもりを伝える光があった。

義勇が思い出を語る言葉は、日を追うごとに多くなっている。炭治郎が水屋敷を訪れだしたころには、姉のこと、錆兎のことを語る義勇の声は固かった。いつから斯様にためらいなく、懐かしい人たちのことを語るようになったのか。変化は緩やかであり、炭治郎には判然としない。なにがしかきっかけがあるというわけでもなく、ゆっくりと、義勇の心がほどけていった証なのだろう。

「そんな味なら、俺が覚えてもいいもんかちょっと悩みますね……」

ふと口をついたのは無意識である。本来ならば義勇が細君を得たそのときに、その女性にこそ伝えられるべき味であろう。炭治郎の胸に芽吹く恋の花を、義勇は知らぬ。義勇には伝えられずにいる。義勇の傍らでいつまでも笑っていられるのならばよいが、そんな未来は思い描くさえ不遜であろう。

知らず肩を落とし自嘲の笑みを唇に刻んだ炭治郎に、義勇はどこか子どもじみた仕草で小首をかしげた。

「なぜだ? 炭治郎が覚えてくれたのなら、いつでも一緒に食べられる」

いかにも不思議そうに問う義勇の顔と声に、胸が詰まって、炭治郎は眉尻を下げたまま小さく笑った。

ときおり、こんなふうに義勇は稚い子どものような風情を見せる。そのたび炭治郎の胸は騒いで、浮き立って、そしてほのかに悲しくなった。

「そうですね……。はい! しっかり覚えて、いつでも作ります」

うん、と、うなずく義勇の目がやさしければやさしいほど、胸の奥は小さく痛むのに、うれしくもある。

あぁ、なんとも恋とは、迷宮に入り込んだかのごとき心地がするものだ。浮かれたかと思えば沈み、喜びに、悲しみに、ときに嫉妬に、心は揺れる。

「あぁ、そろそろ日が暮れるな」

水屋敷に帰りついたころには、遠い山の端を、赤い太陽が黒く染めていた。仰いだ空は紺青、紫紺、茜へと、ぼかすように変化している。小さく煌めくのは一番星だろうか。

「昼ご飯のはずが夕飯になっちゃいましたね」

「まぁ、そんな日もあるだろう」

なんとも暢気で穏やかな一日だ。命を奪った感触は、まだ手に残っているが、それもまたどこにでも転がっている日常である。鬼を狩るそれとは、刃を振るい命を絶った事実は同じでも、胸に宿るものはずいぶんと異なる。

――そう、なのだろうか。

鬼も生きている。生きているからには食わねばならない。鬼が食えるのは人だけだ。だから人を食う。許せないのは、自分が人だからだろうか。

黙り込んだ炭治郎の頭に義勇の手が軽く乗せられた。

「……奪ったからには、糧としなければ命が無駄になる」

「はい……」

玉子を産まないにわとりは、絞められ炭治郎たちの糧となる。命をいただき生きるからには、なにかを残し、なにかを繋いでゆかねばならない。

奪うだけの鬼に、なるわけにはいかないのだ。

今日は泊ってゆけとの言葉に甘え、隊服を脱ぎくつろいだ格好になってから、ふたりそろって厨へと向かった。

電灯が照らす厨は明るい。たすき掛けして並び立つのも、もう何度目か。さして多くはないはずだ。けれども、いつでも手伝い程度であったものの、義勇の包丁さばきもそろそろ堂に入ってきている。それぐらいには、こんな時間をともに過ごしているということであろう。

トントンと肉を切り、野菜を切る互いの包丁の音が、小さくひびく。慣れしたんだ、けれども鬼狩りの日々のなかではいっそ懐かしさを覚える、日常の音である。この音を失われまいと、明日も刃を振るう。それもまた、すでに日常になって久しい。

「肉に塩と胡椒を振っておいてくれ」

米を布巾でもみ、ぬかを落としながら言う義勇に、はいと応えを返して塩を入れた壺に伸ばした炭治郎の手が、うっかりと滑った。

「わっ! ご、ごめんなさい、義勇さん! かなりいっぱい塩がかかっちゃったんですけど!」

なんともったいないことをとあわてる炭治郎に、義勇はクツクツと笑う。

「砂糖と間違えるよりはかわいい失敗だろう。気にするな」

かわいいと。己のことを言われたわけでもなし、うろたえることなどなにもない。だが炭治郎の頬は、義勇の何気ない一言にほわりと赤く染まった。

その頬に義勇の指先がちょんと触れた。

「おまえは、俺と一緒に料理すると赤くなるのか」

「そ、そんなことは……ないと、思うんですけど」

忍び笑う義勇の瞳は、少しばかり人が悪い。秘めた恋心を知らぬからこその軽口だと思えば、少し切なく、失敗への恥じらいも相まって上目遣いわずかに拗ねた瞳を向けた炭治郎に、義勇の笑みが深まった。

「苺よりも赤い」

「もういいですってば。次はどうするんですか?」

もう乱してくれるなと願いつつ早口で問えば、義勇は、小さな吐息をもらした。それは嘆息の気配がしたが、すぐにそのような気配は消えた。

「確か、釜にバタを入れて、野菜と肉を炒りつけたはずだ」

「うわぁ、バタが溶ける匂いっておいしそうですね!」

「うん。懐かしい」

「思い出の味で、思い出の匂いですね」

「記憶のなかで、一番最後に残るのは匂いだそうだ。……おまえが俺と過ごした時間を思い出すときにも、思い浮かぶのはこんなふうに一緒に料理しているときの匂いだといい」

血の匂いなぞではなく。

声にはせずともそんな言葉が聞えたようで、炭治郎は小さく唇を噛んだ。

思い出すには忘れねばならぬ。忘れるほど離れることなく、いつでもともにいられたら。願いは口には出せない。

炒った肉と野菜を取り出した釜に、再びバタを入れ今度は米を炒る。食欲を刺激する匂いは、炭治郎のよく利く鼻によって、記憶に深く刻み込まれてゆく。傍らの義勇の淡い水の匂いとともに。

とりの骨を煮出しておいたスウプで、肉を入れ戻した米を炊けば、チッケンライスの出来上がりだ。

湯気を立てる淡い琥珀色の飯に茹でておいた青豆を散らし、ふたりは顔を見あわせ小さく笑いあった。

「いただきます」

声をそろえて言いあって、匙で熱い飯をひとすくい。ハフっと熱さを逃がしつつ食めば、少し塩辛い。

「塩、やっぱり多すぎましたね」

「なに、これがおまえの味だと思えばうまい」

「今度はちゃんと義勇さんの思い出の味にします」

「なら、両方覚えておこう」

「失敗を覚えてられるのはなんだかなぁ」

笑いあいながら噛みしめる肉は、命の味がする。思い出と命を食んで、今日もふたりは生きている。束の間の、穏やかさのなかで笑いあいながら。

山の端で燃える夕焼け、刎ねたにわとりの頸から噴き出した血潮。追憶の味と匂い。

忘れがたき、この日常。いついつまでも、胸に隠した恋心とともにここにあれと願う炭治郎を、義勇の瞳がやさしく見つめていた。