禰豆子たちが、キャッキャウフフと楽しげな笑い声をたてながら、五色の短冊や吹き流しを、軒に立てた笹竹に飾りつけている。

今日は七夕。ふもとの村の老人たちは、いまだに節供となれば晴れの日と浮足立つが、炭治郎にとってはなんということもない一日だ。七夕は梅雨の印象が強くて、湿気とり用の炭が売れる。それぐらいしか思い入れはない。

おかげで少しばかり蓄えも増えたし、みんなが楽しんでいる様子を見れば、炭治郎もウキウキと弾むような心地がする。

なんとはなし、空を見上げた。降り注ぐ日差しが眩しい。梅雨時ではあるけれど、今日はよく晴れている。彦星と織姫も喜んでいることだろう。

視界に広がる澄んだ青空に、ふと思い出したのは、兄弟子の美しい顔だ。

雲取山に帰って以来、義勇とは逢っていない。それでもありありと思い描けるその姿に、炭治郎は知らず知らず溜息をついた。

新しい暮らしのなかで、思い出すことはたびたびあったし、文もしょっちゅう送ってはいる。けれど、日々の生活に追われ、なかなか逢いに行くことはかなわない。義勇から訪ねてきてくれることも一度もなかった。

暮らし向きは、以前と比べ悪いわけではない。だが、大食漢の伊之助ばかりでなく、炭治郎たちも育ち盛りだ。それに禰豆子が嫁に行くときには、持参金だって持たせてやりたい。

食いはぐれることはなくとも、日々汗水たらして働かなければ、暮らしがたちゆかなくなるのは、以前とさして変わりはなかった。

だからというわけでもないが、せめてと炭治郎は筆をとる。元々筆まめであったこともあるが、このまま疎遠になってしまうのはあまりに悲しく、炭治郎は、暇さえあれば文を書いていた。

義勇宛だけではなく、鬼殺隊にいたころの知り合いには、炭治郎はマメに近況を送っている。けれど一番多く筆を走らせてしまうのは、やっぱり義勇に宛てたものだった。

そして、送れぬままに反故にする文も、義勇宛が一番多かった。

禰豆子たちが飾っている短冊も、炭治郎が書き損じた文などを使って作ったものだ。

水にふやかし繊維をほぐし混ぜ、漉し返して作る色紙は、以前も花子たちがキャッキャとはしゃぎながら作っていたことを思い出す。伊之助はもちろんのこと、善逸も色紙作りは初めてだったようで、ワクワクとした顔で紙を漉していた。

そんなふたりを、炭治郎は懐かしい光景を思い起こしながら、微笑み見ているだけだった。

いつもなら炭治郎も手伝うのが常だ。みんなで雲取山で暮らすようになってから、なんでもみんなでしてきた。炭焼きをはじめ、炊事も洗濯も、全員でおこなう。けれど、こればかりは、駄目だった。

水につけた文から滲む墨を見ていると、炭治郎が送れなかった義勇への言葉が――伝えられない心が溶けて流れて消えていくような気持ちになって、なんだか泣きそうにさえなってしまったのだ。だから、どうしても手伝うことができなかった。

モヤモヤとした切なさは、まだ炭治郎の心の隅にうずくまっていて、手渡された短冊にも、願いを書けずにいる。

義勇とは、一度だけ接吻しかけた。未遂だ。唇が触れる前に、無惨襲来の報が届いたから。

なんてことはない日だった。稽古の厳しさも、休憩中に並んで腰かけ他愛ない話をする楽しさも、いつもとなにも変わらなかった。そろそろ夕餉にしようかと、立ち上がった炭治郎が足をすべらせ転びかけたのも、炭治郎の腕をつかみ義勇が支えてくれたのも、とくにめずらしいことではない。

けれども、ひたりと見あわせた瞳が、ともに逸らせなくなったとき、たしかに炭治郎はいつもと違うなにかを感じた。

顔を寄せたのはどちらが先だっただろう。言葉はなかった。それまでも、睦言など双方一度として口にしたことはない。恋しいだとか愛おしいとか、そんな感情はないはずだった。

いや。気づかぬようにしていただけだったのかもしれない。義勇の涼しげな見目麗しい顔が、ゆっくりと近づいても、拒む心などどこにもなく。自らまぶたを伏せた炭治郎は、不思議に静かな心持で、義勇の口づけを待った。

あの日、もしもあの小ぶりで薄い唇に触れていたのなら、なにかが違っていただろうか。

にぎやかな声が響く、梅雨の晴れ間の昼下がり。軒にゆれる笹の葉、五色の短冊。穏やかな日だ。悲しいことなどなにもない。けれども、はしゃぐ禰豆子たちの声を聞きながら、書けぬままの短冊をにぎりしめ、炭治郎はなぜだか無性に泣きたくなった。

果たされなかった接吻は、義勇のなかではなかったことになったのだろう。義勇は別れの際にもなにも言わなかった。息災でと微笑みかけてくれただけだ。

義勇が自分に微笑んでくれるだけで、胸が締めつけられそうなほどにうれしい。離れたくない、そばにいたい。胸のうち叫ぶように希う自分に気づいたとき、炭治郎は自分の初恋を知った。

手にした短冊に視線を落とし、炭治郎は指先でゆっくりと文字をつづってみた。

逢いたい。墨で書けぬ一言は、これからも口にすることも、義勇への文につづることもできぬまま、いついつまでも胸に抱えていくのだろう。

頑固なのは自覚している。気づいてしまった恋心をたやすくたがえることなど、炭治郎には不可能だ。

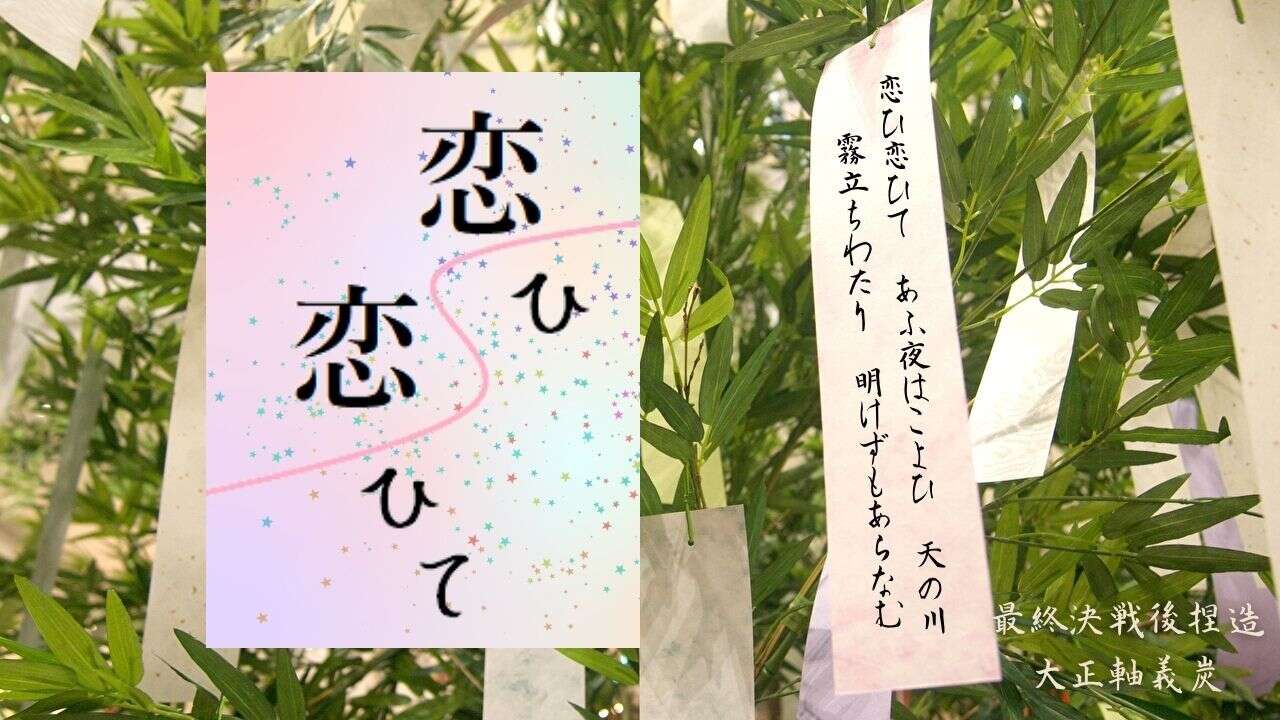

不意に、昨夜伊之助が披露した七夕の歌が脳裏に浮かんだ。

逢えなくてよかったのかもしれない。もしも逢えたのなら、昨夜知った歌のように、立ち込める霧を願ってしまいそうだから。

ふたたび無意識に見上げた空は、やっぱり義勇の瞳のように青く澄んでいる。眩しくて、目がくらみそうなほどに。きっと今宵は天の川も綺麗に見えるだろう。カササギの背に乗り、彦星と織姫は、睦まじく過ごすのだ。

逢えないのは、自分だけ。逢いたいと願うのは、自分ばかり。それが悲しく、けれども恨み言など浮かびもしない。逢えなかろうとつれなかろうと、義勇を恨むことなど、炭治郎には到底できやしないのだ。

青空を見つめる目が痛い。心が痛い。泣き出す前に目を閉じ、顔を伏せた。

ふと、聞こえていた笑い声がやんだ。ついでいっそう騒がしい声が響き渡り、なにごとかと上げた炭治郎の顔に、影が差した。

「逢いたかった……炭治郎」

これは夢か幻か。きっと現実ではないだろう。

逆光に陰るその人の微笑みが、優しく炭治郎に向けられている。

義勇がおとずれるわけがないとは、思わなかった。情に厚い人だというのは知っている。手紙の返事はいまだにくれないが、弟弟子との縁を、自然と切れるまで放っておくような人ではない。

だから、いつかは逢えると思ってはいたけれども、まさか逢いたいと願っていたその瞬間に、現われるなど思いもよらない。ましてや、逢いたかっただなどと、義勇が言ってくれるはずもないのだから、きっとこれは炭治郎の浅ましい欲が見せた夢だろう。

「どうした?」

笑みが消えて、少し不安そうにたずねる声が、静かに耳に響く。

「義勇さん……」

呆然とした声でつぶやくと同時に、義勇の顔に戻った笑みは、いかにも苦笑然としていた。

「どうして……?」

問い返した炭治郎に苦笑を深め、義勇はやわらかな声でささやいた。

「七夕だから」

「七夕だと、逢いにきてくれるんですか?」

義勇は答えず、静かに笑うばかりだ。

そっと、義勇の左手が伸びてきて、炭治郎の右腕をつかんだ。あの日のように。

「今日一日、おまえの時間をくれ」

「俺の時間?」

「どうぞどうぞ! ふつつかな兄ですが、よろしくお願いします!」

きょとりとまばたいたとたんに聞こえた、とんでもない返答に、炭治郎はギョッと目を見開いた。義勇の背後からひょこり顔を出した禰豆子は、炭治郎の戸惑いなど素知らぬ顔で、明るく笑っている。

「お兄ちゃん、今夜は義勇さんとお泊りしておいでよ」

「行ってこいよ、炭治郎」

「はぁん? ふたりでこっそりうまいもんでも食う気か!? そうはいかねぇ……おいっ!! 紋逸てめぇ、重いだろうが、どけよ!!」

「おまえは黙ってろっての! お馬鹿! 炭治郎が幸せになれるかの瀬戸際なんだぞ!!」

ワイワイと姦しいやり取りは、まったく意味がわからずついていけない。オロオロと視線をさまよわせていれば、ぐいっと腕を引かれて立ちあがらされた。予期していなかった炭治郎は、立ち上がるなりよろけて、ぽすんと義勇の胸におさまった。

「炭治郎を借りていく」

「借りると言わずに、貰ってくれていいですよ」

「炭治郎、禰豆子ちゃんのことは俺に任せろ!」

「チッ。おい、半半羽織。権八郎を泣かせんじゃねぇぞ」

なんで、どうしてと、混乱するうちに義勇は炭治郎の手首をにぎり、どんどんと歩いていく。必死についていく炭治郎を、振り返りもせずに。

家が見えなくなったころ、突然義勇の足が止まった。

「ふもとの村に、家を買った」

「え!? あ、あの、義勇さんこちらに住むんですか?」

唐突な言葉に、炭治郎は目をしばたたかせた。

では、もしかしたら頻繁に逢えるようになるのだろうか。期待が見る間にふくらんで、ドキドキと聞いた炭治郎に、ようやく義勇が振り向いた。

「左手でも、字も書けるようになった」

「すごい! 頑張ったんですね!」

望む答えではないが、義勇の言に炭治郎の顔がほころんだのは当然だろう。義勇が失ったのは利き腕だ。今まで苦もなくできていたことでも、今では人の手を借りねばならぬような場面も多いことだろう。逢わずにいた一年とちょっとのあいだに、義勇はどれだけ苦労し、努力してきたのか。それを思えば、我がことのようにうれしさがわき上がる。

「炭治郎」

笑顔のまま、はいと答えた炭治郎に向き直った義勇が、そっと炭治郎の頬に触れた。慈しむようにゆるりとなでられて、炭治郎は息を飲む。こんな触れ方をされたことは、一度もない。見つめあい、優しく頬をなでられるなんて、これではまるで恋仲のようではないか。

「……代書人をしようと思う。長く生きられるわけではないが、無為徒食に過ごすままでは、逢うわけにはいかないと思っていた」

「そんな……」

長い間、命懸けで戦ってきたのだ。のんびりと好きなことだけして過ごしたところで、誰も責めはしないだろうに。もちろん、炭治郎だって義勇が職なしだろうと気になどならない。

「家庭を持つなら、職なしというわけにもいくまい」

胸の奥を、ヒヤリとした手で撫でられた気がした。手にしたままだった短冊の手触りに似た、ザラリとした感情に、炭治郎の頬から色が抜ける。

家庭を持つのか。この人が。妻を得て、家長として働き、そうしていつか子を生し、優しい笑みに包まれた家庭を築くのか。

それは幸せな光景のはずなのに、むやみやたらと泣きたいのはなぜだろう。気づいたところで自分の恋など、叶うわけがないと知っていたのに、どうしてこんなにも自分は傷ついているんだろう。

おめでとうございますと、言わなければ。よかったですねと、笑わないと。

思っても、唇は震えるばかりで、言葉は出てこなかった。

「炭治郎……一緒に暮らさないか。俺の家族になってくれ」

ぽろりと炭治郎の瞳から落ちた涙は、義勇の手で優しくぬぐわれた。

「嘘……」

「嘘なんかつかない。男同士だ、奇異な目で見られるだろう。蔑まれることも多いと思う。しかも、俺はせいぜい二、三年しか生きられない。おまえの将来を思えば、言うべきではないとわかっているが……」

「短冊を……」

義勇の声をさえぎり、ぽつりとこぼした炭治郎の言葉に、義勇の首が怪訝そうにかしげられた。

「短冊を、一緒に書いてくれますか? 毎年。ずっと離れずいられますように、って」

泣きだしそうに歪んだ義勇の顔が、静かに近づいて……初めて触れた唇は、ひやりと冷たく、けれどもひたすらに優しかった。

今宵は七夕。離れ離れの恋人が出逢う夜。

天の川に立ち込めた霧が朝の日差しを隠さずとも、離れることはきっとない。

――恋ひ恋ひて あふ夜はこよひ 天の川

霧立ちわたり 明けずもあらなむ1恋いに恋いつづけて、逢う夜は今宵である。天の川よ、霧が一面に立ち込めて夜が明けないでいてほしい。/詠み人知らず――